Arte y la ciencia ayudan a visibilizar las heridas socioambientales en las costas de Chile

Tiempo de lectura: 3 minutos Un innovador estudio demuestra que el muralismo y el mapeo participativo son herramientas clave para visibilizar y abordar las injusticias socioecológicas en el Golfo de Arauco, acuñando un enfoque vital para la sustentabilidad costera: la «justicia azul».

El concepto de justicia azul busca integrar la equidad social y ecológica en los territorios marinos, un desafío urgente en zonas como el Golfo de Arauco. Allí, comunidades como Tubul enfrentan una doble herida: el avance del modelo forestal, con sus monocultivos y escasez de agua, y las profundas secuelas del terremoto y tsunami de 2010.

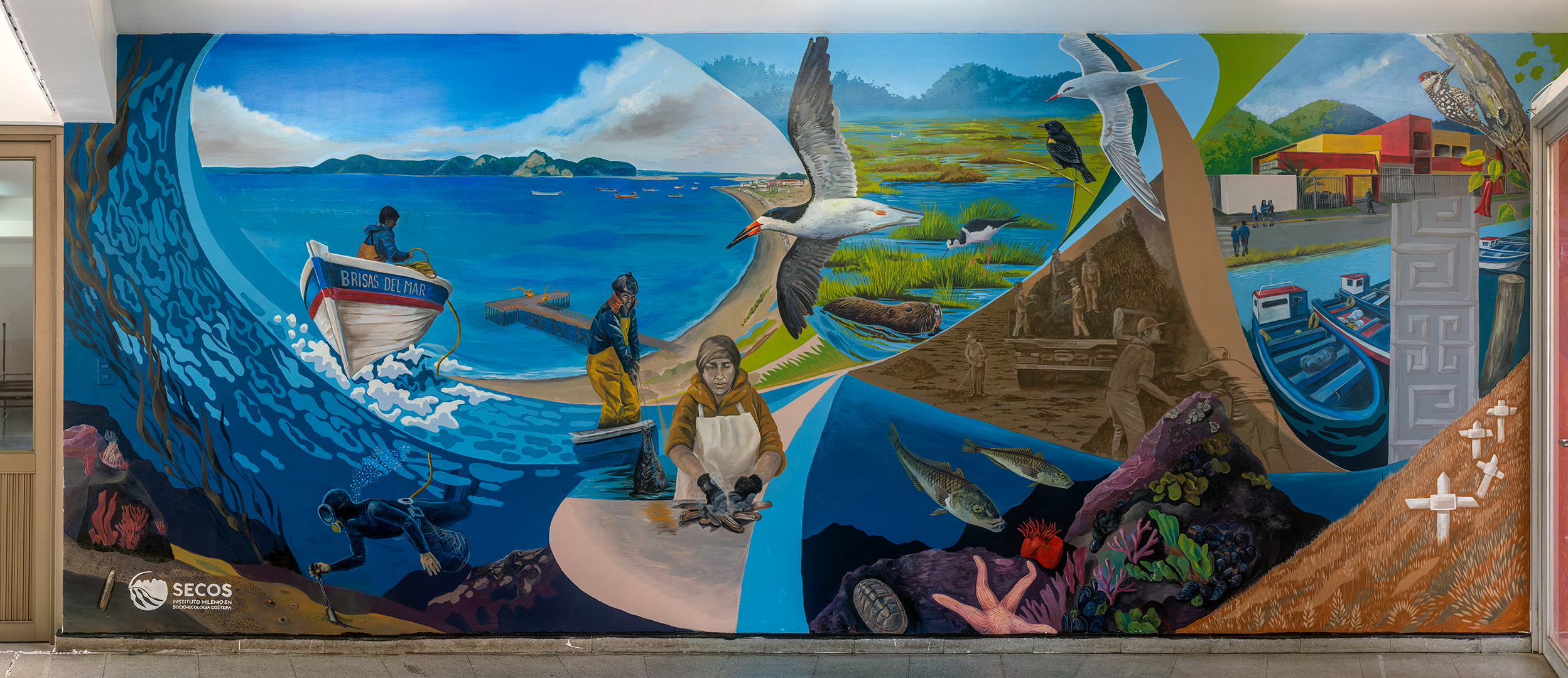

En respuesta, la iniciativa «Tiempos de Muralismo» del Instituto Milenio en Socio-ecología Costera (SECOS), apoyada por ANID, ha unido a científicos, artistas y residentes. Un ejemplo tangible es el mural de la Escuela Brisas del Mar en Tubul, que más que una obra de arte, funciona como un archivo vivo de la memoria, el patrimonio y las luchas del territorio.

Ciencia, arte y comunidad: una nueva forma de investigar

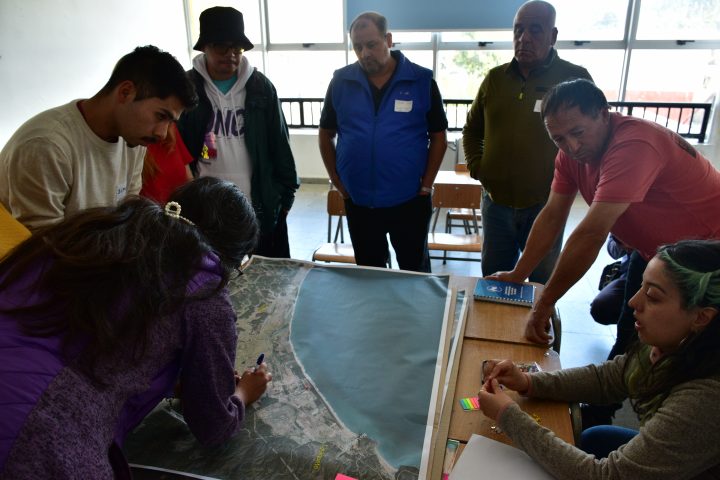

Frente a un escenario de alta complejidad, el equipo de SECOS, en colaboración con el Observatorio de la Costa UC y CIGIDEN, implementó una metodología transdisciplinaria que desafía las formas convencionales de generar conocimiento. El enfoque combinó cuatro elementos clave: construcción de confianza, entrevistas semiestructuradas, mapeos participativos y muralismo co-creativo.

«Son métodos que se han aplicado en otras investigaciones, pero siempre de forma separada», explica Steven Mons, investigador de SECOS y coautor del estudio publicado en la revista Ecology and Society. «Elegimos esta fusión porque nos permitió incluir una gran variedad de sistemas de conocimiento y experiencias territoriales, ayudando a comprender mejor los vínculos socioecológicos a través de la transdisciplina».

Durante los talleres de mapeo, pescadores, recolectoras y líderes comunitarios trazaron sobre imágenes satelitales las zonas afectadas por la sequía, la contaminación, sus lugares sagrados y los ecosistemas en riesgo. Estos mapas no solo generaron datos espaciales, sino que crearon un lenguaje común para visualizar patrones de injusticia.

Créditos: Instituto Milenio en Socio-ecología Costera (SECOS)

Monocultivos y el tsunami: las injusticias que revela el arte

El estudio identificó dos grandes ejes de injusticia socioecológica. El primero es la transformación del paisaje por el modelo forestal. La expansión de monocultivos de pino y eucalipto ha secado esteros y afectado el suministro de agua potable, además de aumentar el riesgo de incendios. A pesar de la amenaza, las comunidades han resistido, logrando proteger legalmente humedales y fiscalizando actividades industriales.

El segundo eje se vincula al terremoto y tsunami de 2010. El levantamiento tectónico drenó gran parte del humedal Tubul-Raqui, acabando con el cultivo de pelillo, un alga que era el sustento económico y social de cientos de familias, especialmente de mujeres. Esta pérdida trascendió lo económico, quebrando una práctica colectiva con profundas raíces culturales.

El proceso artístico fue fundamental para canalizar estas memorias. «Ese contar que surge de la calma de tener tiempo y ser escuchados tiene una cualidad muy distinta al mapeo y las entrevistas», comenta la artista e investigadora de SECOS, Fernanda Oyarzún. «Las conversaciones se materializan en el mural, con los participantes señalando detalles y corrigiendo elementos».

Así, la justicia azul se revela no solo como un objetivo de equidad, sino como la validación de las emociones, saberes y experiencias locales. «Las artes tienen el potencial de crear espacio para el trauma, pero también para la riqueza en saberes», concluye Oyarzún. «Son un puente que permite empezar a pensar en el desarrollo sustentable como un espacio integrado y enraizado en la experiencia humana. Y eso es lo que necesitamos para generar verdaderos cambios».