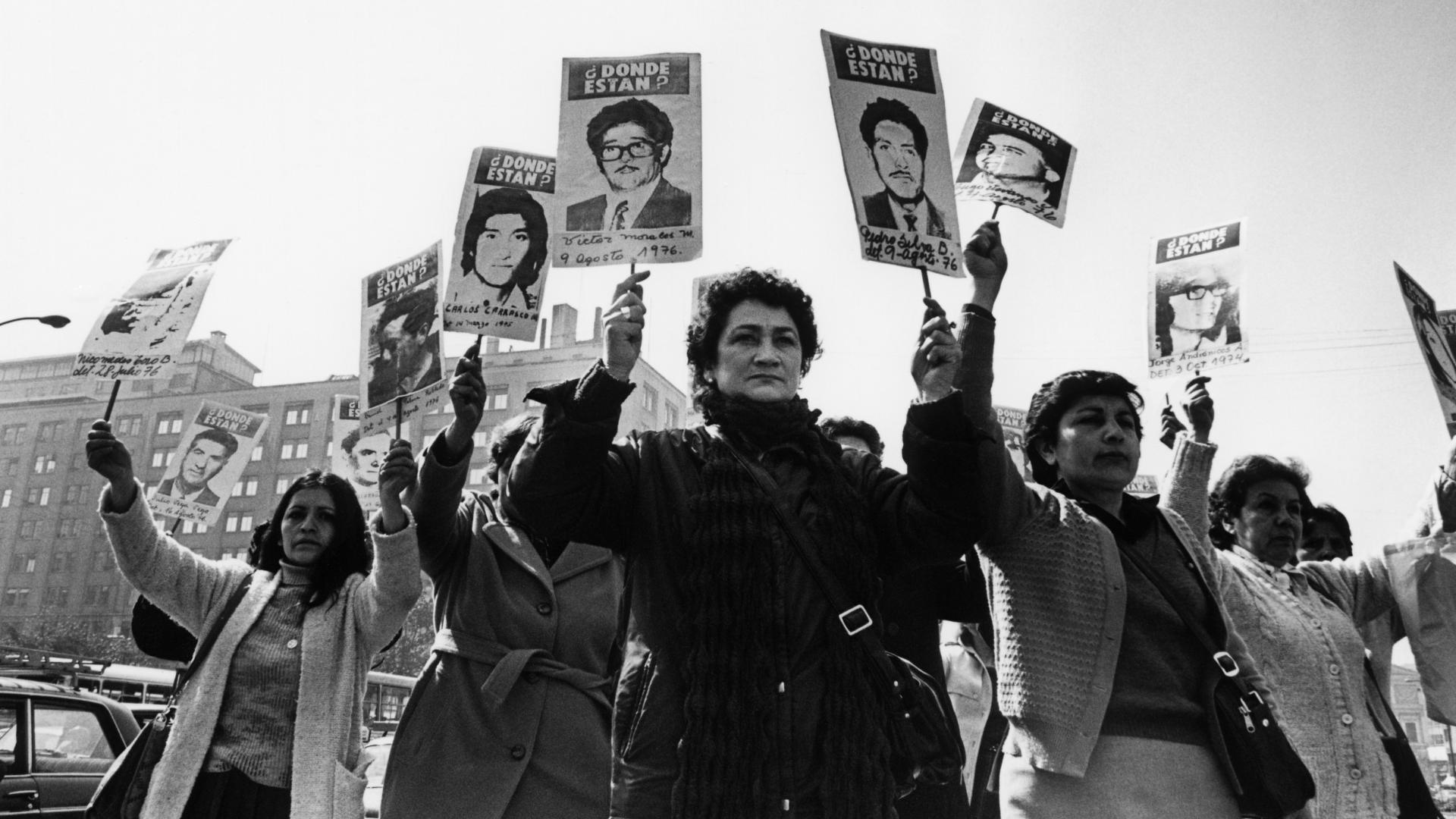

Arqueología y antropología forense: La ciencia al servicio de la memoria y la verdad en Chile

Tiempo de lectura: 3 minutos Expertos como Iván Cáceres y Juan Francisco Reyes, figuras clave en investigaciones emblemáticas, dan cuenta de cómo la arqueología y antropología forense han evolucionado para desentrañar la verdad detrás de la desaparición forzada durante la Dictadura.

El pasado 29 de agosto, el presidente Gabriel Boric dio a conocer la primera nómina oficial de 1.469 víctimas de desaparición forzada durante la Dictadura chilena. Esta cifra forma parte de los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera política del Estado de Chile que busca esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada durante este periodo.

Este plan, si bien representa un avance en materia de reparación, se suma al trabajo realizado por científicos, a través de la arqueología y la antropología forense, desde mucho antes. Una muestra de aquello es el trabajo liderado por Iván Cáceres, arqueólogo con más de 30 años de experiencia en causas de derechos humanos, quien ha participado en sitios emblemáticos como Cuesta Barriga, Patio 29 y Colonia Dignidad. Su trayectoria comenzó en 1983 y, cinco años después, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) ya solicitaba el apoyo de arqueólogos especializados para enfrentar los hallazgos.

Uno de los casos más significativos en la carrera de Cáceres fue el del Patio 29, en el Cementerio General. Este lugar fue utilizado para sepultar clandestinamente a víctimas de la represión. La investigación liderada por Cáceres y su equipo reveló incongruencias en las identidades oficialmente reconocidas, un hallazgo crucial que expuso la manipulación de la verdad.

Cáceres enfatiza la naturaleza irremplazable del trabajo arqueológico en estos contextos: «La excavación arqueológica es fundamental en este tipo de casos porque es única e irrepetible. Uno puede hacer análisis de los restos óseos en laboratorio, entrevistar a las víctimas, y los victimarios muchas veces. Pero la excavación es una vez y si lo hacen mal no tienes cómo volver a reconstruirlo».

Innovación y desafíos en la búsqueda

El antropólogo Juan Francisco Reyes, fundador de la ONG Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF), lideró en 2020 una excavación pionera en el Cementerio Municipal de Copiapó. El objetivo era dar con los restos de Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada, detenidos y ejecutados por la Caravana de la Muerte en 1973, y que no habían sido encontrados en los operativos de los años 90.

Para esta compleja misión, Reyes y su equipo recurrieron a tecnologías de vanguardia. Utilizaron drones para el monitoreo aéreo del Patio 16, permitiendo analizar los diferentes tipos de remoción de tierra y comparar con fotografías de pericias anteriores. «Desde una toma aérea pudimos ir analizando los distintos tipos de remoción. Pudimos también catastrar y comparar las fotografías que se hicieron en las pericias desde los 90′ hacia adelante, porque entre los años 90′ y los 2000 el Patio 16 fue intervenido por el Servicio Médico Legal (SML) y la Policía de Investigaciones (PDI)», explica Reyes.

La investigación también incorporó fotografía, ortofotografía y topografía geodésica para delimitar las áreas de búsqueda, y el georradar para detectar perturbaciones en el subsuelo que pudieran indicar inhumaciones. Este exhaustivo trabajo permitió recuperar más de 160 fragmentos óseos, que fueron sometidos a tomografías.

Sin embargo, Reyes subraya la limitación de la evidencia parcial: «Como es parcial esta evidencia no nos permite observar directamente lo que pudo ocurrir con el tejido blando». Respecto a la identificación, el antropólogo es cauto: «No podemos afirmar que estos pertenezcan a las tres víctimas. Las herramientas antropológicas son limitadas«.

El futuro de la búsqueda: tecnología y especialización

Tanto Reyes como Cáceres coinciden en que la antropología y la arqueología forense en Chile han experimentado una transformación significativa. La especialización de más profesionales y la integración de nuevas tecnologías han sido clave. Reyes reconoce las deficiencias históricas: «El trabajo en cementerios y el trabajo forense en los 90′ no era prolijo, por lo tanto, huesos pequeños terminaron desperdigados en un área».

El antropólogo destaca un cambio fundamental en las últimas dos décadas: «Hasta el año 2001 tenemos grandes problemas de identificación y levantamiento de evidencia. Es un tirón de orejas para nosotros mismos, porque los familiares son las principales personas que buscan. Antes no había expertiz porque no existía la antropología física ni menos la forense. Esa es la carencia académica que ha habido en Chile, pero esto cambió rotundamente en los últimos 20 años con más profesionales especializados».

Para el futuro, Reyes enfatiza la importancia del análisis genético como una de las herramientas más eficaces para la identificación de restos, así como el uso de placas dentales y, en menor medida, la ropa. Iván Cáceres, en relación con el Plan Nacional de Búsqueda, tiene esperanzas en la sinergia entre recursos estatales y científicos: «Si el Estado dispone, no solo recursos económicos sino que también científicos, yo abrigo esperanza y espero que tengamos muy buenos resultados. Si bien, ha pasado tiempo, hay nuevas tecnologías que pueden ayudar en esta búsqueda y ahí está el desafío».