Desentrañando la pena: Por qué no es solo tristeza y cómo el cerebro la experimenta

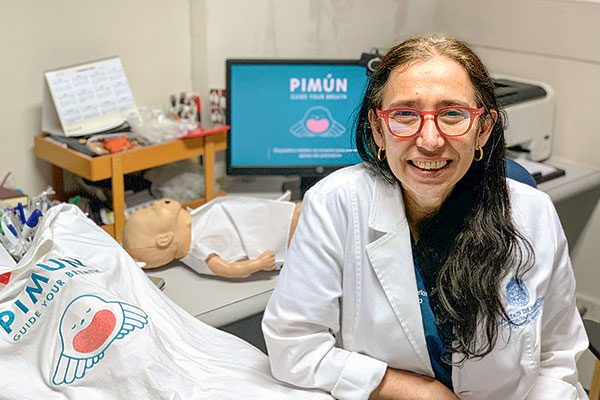

Tiempo de lectura: 2 minutos Francisco Parada, director del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Universidad Diego Portales, profundiza en la compleja naturaleza de la pena, distinguiéndola de la tristeza fugaz.

Al experimentar la pena, el cerebro activa redes sociales, con especial actividad en áreas prefrontales ventromediales y estructuras límbicas como la ínsula. Sin embargo, para Francisco Parada, director del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Universidad Diego Portales (UDP), reducir la pena a un mero mapa de activaciones cerebrales sería simplista.

«Esa información le interesa a un neurólogo o neuropsicólogo clínico que está viendo a alguien con una lesión cerebral», explica. Pero la pena es más que una reacción química; es un fenómeno complejo que se siente en el cuerpo, «en los hombros, como un manto«, y que está intrínsecamente ligado al entorno.

Parada enfatiza que la pena no es una emoción fugaz como la tristeza. Mientras la tristeza puede ser comparable a la punzada de un helado muy frío, la pena es más parecida a «estar en invierno»: un estado prolongado y envolvente. Esta temporalidad extendida la convierte en un desafío para el estudio neurocientífico tradicional, que a menudo captura «pequeñas visiones» de tristeza dentro del contexto más amplio de la pena.

Es «situada«, es decir, su vivencia y significado cambian drásticamente según el contexto cultural y temporal, y es «enactiva», vivida en la acción y en la relación con otros y con el mundo. «La pena no vive en el cerebro», afirma Parada, «vive en el cuerpo que va a estar en esta situación, en ese pecho apretado, en las cosas que nos faltan: migración, la pérdida de una amistad, una muerte.»

La trampa de la «felicidad obligatoria»

La pena, como emoción social, tiene la capacidad de afectar colectivamente a comunidades enteras. Eventos traumáticos como terremotos, la muerte de figuras públicas, o incluso golpes de estado, pueden generar sufrimiento colectivo y estados de pena compartidos. Estos fenómenos son parte de la experiencia humana, un «lenguaje entre el cuerpo y la historia» que va configurando nuestra narrativa como sociedad.

Sin embargo, en la cultura contemporánea, existe una presión constante por la felicidad y la funcionalidad. El neurocientífico critica lo que denomina el «capital de la felicidad«, una ideología que impone la obligación de estar bien y superar rápidamente el dolor. «Esa presión por estar bien, por ser funcional, por pasar rápido, superar rápido lo que te duele o lo que te molesta, es muy violenta a nivel simbólico», advierte.

Esta «violencia simbólica» hace difícil transitar la pena, empujando a las personas a reprimir o minimizar sus emociones, confundiéndolas a menudo con patologías como la depresión.

Es crucial entender que no toda pena es patológica, destaca Parada. La depresión es una categoría diagnóstica clínica, un constructo utilizado por profesionales de la salud mental, no un estado de ánimo que uno simplemente «se pone». Si bien la pena prolongada o un duelo mal llevado pueden ser una «puerta de entrada» a la depresión, no son lo mismo, establece el especialista.

La pena es un proceso normal de la vida, asegura Parada. Pero si no es acompañada por un entorno de apoyo, puede requerir la búsqueda de ayuda profesional.